2021年11月、関西で会う人びと

- redvine

- 2021年11月23日

- 読了時間: 13分

更新日:2022年1月7日

2021年11月20日から22日にかけて大阪に赴いた。20日にエル・おおさかで開催された「10・8山﨑博昭プロジェクト 秋の関西集会」に参加することが契機になったが、主目的は同地の友人たちに会うことだった。それに向けて、17日から18日にかけてface bookに投稿した「関西で会う人①〜③」の文章をまとめて再録する。

① ベトちゃん 山本清次さんのこと

11月20日の10・8山﨑博昭プロジェクト関西集会に合わせて大阪に行き、22日に帰ってきます。主目的は昔からの友人たちに会うことで、これから数日その人たちのことについて書くことにしましょう。

最初は、前にも書いたように、大怪我から回復し杖をついて集会に参加するという山本清次さんです。

彼は年齢は僕より四つ上ですが、運動的には同世代の学生出身で、そのまま常任になり、関西の革共同幹部として長年活動した、という点でも同じような経歴です。 ただし、熊野の山奥出身で、大阪に出て住み込みの新聞配達をしながら進学した苦労人である経歴や、運動の実存的意味などに拘泥せず、徹頭徹尾、政治方針を考えて運動を作り上げることを生きがいとする性格など、僕とは違ったタイプでした。

70年代以降は、学生運動や関西新空港反対住民運動、三里塚闘争支援の実行委員会運動など、関西の大衆運動のほとんどを作り上げる指揮官の役割を果たしたのです。そのいっぽう、関大の学生時代にその風貌や振る舞いから付けられた「ベトコン」のあだ名で知られ、その人懐っこさから同志のみならず他党派や大衆からもベトコンさんとか、ベトちゃんと呼ばれる愛されキャラでもありました。

そんな男が僕より2年ほど遅く1996年に思想的・路線的葛藤ののちに組織を離れ、公安警察に執拗に妨害されつつ、生きるために職と住処を転々としながら、思想的にも苦悩と煩悶の日々を送った後、2003年に僕の実家に連絡してきたことから付き合いが復活しました。 当時彼は福井県芦原市の温泉旅館で飯炊きをしながら伴侶を得て落ち着き、自分なりの思想的整理もできて、討論の相手を欲すると共に、自分の考えを世に問うてみたい欲求が強くなっていたのです。

僕はそれから数年間、年に一度は芦原に行って討論したり、彼から送られてくる文書への意見を述べたりして付き合った次第ですが、彼の考えは未組織労働者を中心とする一種のプレカリアート革命論とでもいうべきものでした。彼はその考えに基づき、ウェブサイトを作成し、各方面に文書を配布することによって、かつての米騒動の再来ともいうべき「一大労働騒動」の実現に向け、再び号令を発しようと目論んでいたわけです。

しかし結局この試みは実現しないまま時が経過しようとしていた彼に転機が訪れます。 大阪に住みながら実家をも相続・維持していた兄が亡くなり、兄嫁から「故郷に帰るのなら実家を譲る」と告げられて、帰郷することを決意。 そして2013年、そこを修理して「農家民宿やまもと」を開業することにしたのです。

一家族しか泊まれない小さな民宿ですが、折から世界遺産に登録されて注目を集め始めた熊野古道巡礼の拠点になる立地条件と、畑で自給する野菜や、かつての自然児の能力を生かして生け捕る鰻や魚を素材とする食事の提供によって、客を呼べるようになります。

この過程で、農地が放棄され、山林が荒れ果て、若者がいなくなる山村過疎地の問題点を痛感。農家民宿を行政や地域住民にも一目置かれる<都市・若者との交流─地域おこし>の拠点にしていくと共に、山林を守り続ける数少ない古老との交流を深めていきます。

古老が営々と続けてきた植林活動などを手伝いながら、新たな地域活性化の事業として目を付けたのが、「甘茶」の生産でした。自生する甘茶の木から苗を作って大規模に植栽し、栽培・収穫・加工することによって、自然飲料・甘味料としての甘茶を全国的に販売・普及させるという壮大な構想です。

そして昨年、この事業を本格化するために、農家民宿を閉め、自分が代表取締役になって株式会社を設立し、農水省からの補助金も獲得して、初年度事業を開始したのです。 構想を聞かされていた僕は、自分も新事業を立ち上げる時期と重なったので、資金面での援助はできなかったものの、商品が発売された暁には、その販売には全面的に協力するつもりでした。

ところが今年3月30日、山で木に登って作業中、誤って転落する事故を起こします。防災ヘリとドクターヘリで救出されますが、頚椎損傷で9月18日まで半年間入院生活を余儀なくされたのです。 なんとか杖をついて歩けるところまでは回復したものの、手足の機能の完全な復活は難しいということで、会社としての事業は一旦中断とならざるを得ませんでした。

ただし、事業を後継しようという若者は育ってきているので、形を変えながらも甘茶生産は引き継がれていくそうです。

なんとも惜しく残念な事態になりました。 しかし、本人は落ち込むことなく、意気軒昂としています。 自分自身が甘茶事業に打ち込むことはキッパリと諦め、今は、ミャンマー情勢に心を奪われ、動く指一本でキーボードを打ち、「ミャンマー民衆の、歴史を、根底から造り変える闘いに、最大限の敬意を表し、闘いに参加します。」(彼独特の句読点の使い方を尊重して、原文のまま)という檄文を書き、独自に集めた膨大な資料と共に各方面に送りつけています。

10・8プロジェクトの集会にも、過去のノスタルジアに浸るためではなく、ミャンマー民衆と連帯して決起しよう!と訴えるために参加するとのこと。ベトコンらしく、立派です。

何はともあれ、元気な顔を確認し、激励したいですし、自分のできる形で、ミャンマー民衆との連帯活動にも取り組みたいと考えています。

② 故穴吹史士(ふみお)さんの友人たち

二日目の21日には、『週刊朝日』編集長などを歴任し朝日新聞の名物記者だった穴吹史士さんの友人たち3人(高校の同窓生)と久しぶりに大阪で会い、つれあいも含めた5人で一緒に食事することにしています。

穴吹さんと僕の、直接会った期間は短いけれど濃密な交友については、個人サイトの最後に【あなぶき富士とあなぶき公園が生まれるまで】というコーナーを作って紹介しています。関心のある方はご覧ください。

その冒頭に、出会いのきっかけとなった司馬遼太郎夫人福田みどりさんから僕に宛てた手紙が収録されているのですが、この経緯について説明しておきましょう。

みどりさんと僕の叔母(母の妹)は旧制女専(現大阪樟蔭女子大)で親しい同級生だったのですが、1970年前後に、お互いに京都見物をしている際に街角で偶然再会し、それをきっかけに叔母は福田家に出入りするようになります。そして、何かの拍子に叔母が「甥が京大生で学生運動に熱中している」と僕のことを話題にしたのですね。当時、僕の名前がマスコミに登場することがあったり、みどりさんの弟上村洋行氏(現司馬遼太郎記念館長)が産経新聞京都支局の社会部記者で、僕のことを知っていたりしたので、それ以降、たまに「赤松君は元気にしているの?」と僕のことを気にかけてくださっていたそうです。

それで、2008年頃みどりさんの体調が思わしくないのを案じた叔母が、ワイン好きな彼女を慰めるために、僕にワインを贈るよう依頼してきたので、運動をやめてワイン会社でブドウを栽培している近況報告を添えて、会社のワインを送ったわけです。

それから手紙及び秘書の南野泉さんを介したメールのやりとりが頻繁に行われた結果、11月のみどりさん御一行(みどりさん、泉嬢と司馬さん以来の随行編集者たち5人)の明野・我が家来訪となったのでした。なお、南野泉さんは自ら志願して司馬さんに仕えた最後の家政婦で、その後みどりさんの秘書となり、現在は松本清張賞を受賞した作家、筆名村木嵐として活躍されています。また弟さんは、気鋭の憲法学者・南野森九州大教授です。 そしてこの来訪の場で、穴吹さんのことが話題になったことが、それから一年少しの濃密な交友につながったのです。

話を21日に会うSさん夫妻及びMさんに戻すと、お二人は穴吹さんと同じ大阪教育大学附属高校天王寺分校の同窓生で、Sさんは同級生で親友、Mさんは3年下級生ながら同じ恩師を慕う関係から長い付き合いの友人にあたります。

穴吹さんは「7期天国」という高校学年同窓会のサイトを作成し、それを自分個人のサイトとしても使っていました。このサイトの記事を熟読することによって彼の人生を丸ごと熟知するようになった僕は、記事に本名や(僕のことを「A松くん」と書くような)仮名で登場する友人たちともあたかも長年の友人のような感覚になりました。それで、彼の死後、主に「朝日の記者仲間+中国旅行の仲間となった東京の友人」及び「高校同窓生」の二つに大別される彼の友人グループとも親しく付き合うようになったのです。

大阪教育大学附属高校は関西の財界が要請して設置された中高一貫校なので、東京教育大附属駒場高校が官僚や学者の子弟を多く集めたのに対して、商売人の子弟が中心になり、そこに高校から編入で入学する周辺中学の秀才が加わるという二重構成だったそうです。貝塚で育ち、いわば田舎出の貧乏秀才だった穴吹さんが、ブルジョアの子弟たちと仲良く付き合っていることを不思議に感じた僕の疑問に、彼は先にMさんと共通の恩師だと指摘した山口格郎先生の名を挙げ、「山口先生は、貴賎貧富、さらに学業の成績で、人を区別するところが全くなかった。ぼくは山口先生というドアから、付属に入っていったことで、あまりコンプレックスを感じずに、みんなの中に溶け込んでゆけたと思う」と答えたものでした。

実は、Sさんはこの「商売人の子弟」の典型の一人で、早稲田大学を卒業した後、いったん母校の講師になり翌年教師になるはずが、父の急死により家業の洋服店を継がざるを得ず、以後、経営者として人生を過ごし、地元日本橋商店街の世話役を務めてきた人物です。

気さくに誰にでも声をかけて面倒を見る人で、新世界で「ココルーム」や「釜ヶ崎芸術大学」を主宰する詩人の上田暇奈代さん(朝日新聞に「折々のことば」を連載する鷲田清一さんの表現では「不屈の人」)などもずっと応援してきています。

Sさんと最初に会ったのは、穴吹さんが亡くなった直後、我が家から「あなぶき富士」が見通せるようにするために松の木を伐採した跡地を「あなぶき公園」として整備するため、彼の好きだった樹木を植樹する時でした。穴吹さんのご家族や栽培クラブの有志たちと植樹することを計画したとき、東京の友人グループと共に大阪から駆けつけてくれたのです。

また、Mさんも含めて山登りが共通の趣味なので、一年後の2011年7月には、山口先生を慕う仲間と一緒に長野県川上村から金峰山を経て瑞牆山に下りるコースを通って明野に来て「あなぶき富士とあなぶき公園」を拝みに来たくれました。ちなみに、僕と穴吹さんは偶然にも、誕生日が同じ7月14日フランス革命記念日だったのです。

その後も、殷人忌(穴吹さんの明日、3月9日)に船橋の穴吹家に集まったり、僕が大阪に行く機会に会ったりするようになります。 とくに2018年に、同じ付属の1学年先輩である作家・辻原登さんの案内で、彼の代表作『許されざる者』(大逆事件の大石誠之助が主人公)の舞台である新宮及び熊野三山を東京グループ、同窓グループ合同で訪れたのは、とても楽しく貴重な経験でした。

この2年、コロナ禍によって、殷人忌に集まることもできませんでした。 しかし、お二人とも僕の新しい挑戦を応援してくださり、明野ヴィンヤードのサポーター会員にもなってくださっています。 とくにSさんは、まだ計画の具体的方針が定まっていない一昨年の段階で「新たな挑戦」を表明した年賀状への返信で、「新農場 アンタらしい選択 倒れるまで走れ」と檄を飛ばしてくれました。 豪快で愉快なS夫人も含めた3人とお会いできるのがとても楽しみです。

③ 「例の会」の人々

最終日22日は、昼間京都に寄って、「例の会」の幹事、嶋田松夫さんら数人と会って帰ります。

「例の会」のことは、10月1日に、今秋に予定していた山梨ツアーが来春に再々延期となったことを報告した際に言及しました。今は故人となった池内史郎さんや今泉正臣さんら元革共同関西地方委員会幹部を囲むかたちで始まった親睦旅行会で、メンバーは全員僕より年長の方です。

僕にとって、綱領的異論派になりながら尚革共同で活動していた時代から、離党して次の生き方を模索していた時代にかけて、高校時代の友人たちと並んで「例の会」の人たちとの人間的交流が自分の精神的支えになっていました。

1997年春、付き合いは長かったつれあいと初めての共同生活を山梨で開始したとき、それを祝って友人たちが集まってくれた際には、池内さんも今泉さんもまだ元気でしたし、会の司会を昨年2月に亡くなった神尾賢二が引き受けてくれたのも懐かしい思い出です。

京大を僕の入学と入れ替わりで卒業した世代の人と親しくなれたのも、この会を通してです。 その中には、福島原発事故後、小出裕章さんの活躍で有名になった「熊取六人衆」の一員、海老沢徹さんもいます。彼には、中央葡萄酒も加盟している「良い食品づくりの会」の研修会で、原発と放射能の問題について講演をお願いしたりもしました。

京大の理学部を卒業しながら東大の大学院で経済学に転じ、アメリカ・イリノイ大留学を経て法政大学教授になった井上正さんも2年前に亡くなるまで、不自由な体をおして杖をついて参加していました。 彼については、先日FB友達になっている京大教養部時代のクラスメイト安彦一恵さんの「京大付近の中華料理屋の思い出」書き込みに触発されて、コメントしたばかりです。井上さんの郷里北海道時代の友人が「八珍飯(パッチャンハン)」という繁盛店を経営していて、そのコネでいろんな学生がアルバイトさせてもらいました。その中には、僕と同年で高校中退ながら京大中核派のメンバーとして遇されていた在日朝鮮人の金田隆良少年(破滅型の好漢で波乱の人生を送りましたが、最後まで付き合いました)や現在書家・思想家として高名になった石川九楊さんなどがいたし、僕も短期間ながら卵焼きのアルバイトをさせてもらいました。

年代からだんだんメンバーが少なくなって寂しいのですが、その中で、今も意気軒高と月に2回個人紙を発行し、友人・知人に発送し続けているのが鈴木邦直さんです。

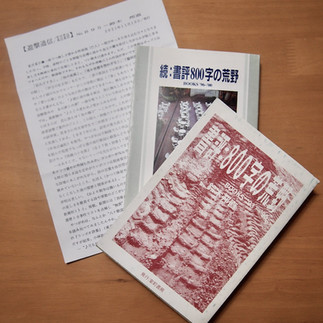

60年安保闘争を高校生として闘った後、労働者となり、長くタクシー運転手として働きながら、万巻の書を読み、やはり会のメンバーであった村上次郎さんが編集デスクを務めていた経済雑誌に書評を連載していました。なお、村上さんは2010年に亡くなった京大文学部の先輩で、1年だけ共に活動しました。彼が卒業した後、教養部東門前のうどん屋2階にあった下宿を僕が引き継ぎました。この下宿に、10・8羽田闘争参加のため上京する前夜、山﨑博昭たちを泊めたのでした。これらの書評は、『書評:800字の荒野 BOOKS ’93〜’95』(1996年室町書房刊)及び『続:書評800字の荒野 BOOKS ’96〜’00』(2000年室町書房刊)にまとめられています。

そして村上さんの引退に伴い発表媒体が無くなったあと、2002年7月に創刊したのがB5版2頁の個人紙【遊撃通信/某月某日】で、今年11月10日付最新号で695号を迎えました。

現在の紙面構成は、近況雑感と書評(というか、本にまつわる様々なこと)の二本立てになっています。写真1は著書2冊と通信最新号の全体像で、写真2は最新号2面(《本》のヒトコト(241))です。偶然、一生を費やした「読書」に関する箴言考になっているので、クリックしてお読みいただければ、彼の文章の味わいを感じとられることでしょう。

ご本人はパソコン及びインターネットとは無縁の世界で暮らし、ワープロ専用機で作成した【通信】を郵便とFAXで知人にだけ届ける鈴木さんには、ご自身の知識や見解を世間に広めたいという欲望もありません。 しかし、僕の狭い知見の範囲ではありますが、現代日本の書評の中で、その継続性・広範性・独創性という点で、鈴木さんの仕事は(趣は全く異なるものの)松岡正剛の「千夜千冊」と双璧を成すものではないかと考えています。

ともあれ、来年4月に挙行されるであろう「例の会」山梨ツアーに一人でも多くのメンバーが元気で参加してくれることと、1日目の明野ヴィンヤード&北杜案内に続いて、2日目の甲府案内で、竹中英太郎記念館と武田神社菱和殿天井画を見てもらうことが、いまの僕の切なる願いです。

(2021年11月17日、18日)

コメント