鈴木さんと青森生活の思い出(2018,1,20〜1.28)

- redvine

- 2018年1月28日

- 読了時間: 45分

更新日:2022年2月13日

1.生誕百年記念展に向けて

青森の友人から連絡がありました。来年で生誕百年を迎える鈴木正治さんの展示会を4月3日から9日にかけて青森市民美術館で開催する。それに合わせて、地元ミニコミ誌『北の街』に昨年12月から「鈴木正治生誕百年記念展によせて」と題する連載エッセイ企画がスタートしたので、ピエール・バルーに招かれてフランスに行った時のことを書いて欲しいというのです。

もちろん引き受けましたが、原稿用紙4枚程度という依頼の文章だけでなく、この機会に僕と鈴木さんの関係について、まとめて書いてみたいと思います。僕の人生にとって「最大の恩人」というべき人ですし、あんな素晴らしい人間=芸術家が存在したということを一人でも多くの人に知ってもらいたいからです。

これまで鈴木さんのことは2008年4月の葬儀における「弔辞」と1周忌イベント「街なか回廊 鈴木正治の宙」に寄せたメッセージ、そしてこのmixiで「三澤農場開園10周年の思い出」を連載で書いた第1回目と3度にわたって文章にしてきました(全て「文書録」に収録済)。今回は時間や枚数の制限がないので、重複を恐れず、出会いから綴っていくことにしましょう。

2.出会い

僕が鈴木さんと最初に会ったのは、1994年1月、友人に連れられて、青森の和菓子=翁屋、洋菓子=赤い林檎の経営者、斎藤葵和子さんを訪ねて青森に行った時のことです。

「10・8から50年を生きて」にも書いたように、大学入学と同時に学生運動=革命運動に没頭した僕は、その後、自分が属する党派の理論・運動・組織に根本的な批判を抱くようになりながらも、なおそこで生死するしかないと覚悟して30年近く活動してきました。しかし1993年になって、最後に希望を託した仕事である外郭雑誌の創刊・編集が潰えたこと、心の支えになっていた親友(牧野義隆)が急逝したこと、「退路を断つ」という倫理そのものが自己保身と退廃に帰結せざるをえないという認識に達したこと、などから運動からの離脱を決断したのです。

これといって生きるあてもない僕に、中学以来の親友である神尾賢二が、しばらく青森に身を寄せてはどうかと提案してくれました。映像作家である彼は、当時電通と契約して朝日新聞系列の衛星テレビ局の番組(8mmドキュメント フリーゾーン2000)制作に関わり、全国にビデオレポーターを育成してネットワークを作り上げる仕事に携わっていた関係で、青森にも人脈を持っていたのです。

彼によると、青森の老舗菓子屋の経営者である斎藤葵和子さんは、「青森のメディチ家」ともいうべき文化パトロンで、一人の彫刻家を丸抱えで支援しているなど太っ腹な人だから、しばらくの間、面倒見るぐらいのことはしてくれるだろう、とのことでした。

僕としては、これまでの人生を過ごしてきた関西や東京など政治的喧騒の地を離れたいという一心から、その提案に乗ったわけです。1994年の正月明けから青森に行くことにして、93年の年末を大阪の実家で過ごしていたある日、朝日新聞を開いてびっくりしました。日曜版の一頁全面を使った「ひと紀行」という連載企画記事に「歌人社長」という肩書きで斎藤葵和子さんが取り上げられていたのです。

記事を読み、その人となりに心を打たれた僕は、この人だったら理解してくれるだろうという思いから、葵和子さんに手紙を書き、活動をしたり懲役刑を受けたりした自分の経歴を素直に明かして、よろしくとあいさつしました。

そしてそのあと、ハンセン氏病療養所の所長をしている大学の先輩に会うために鹿児島県鹿屋市を訪問し、九州最南端佐多岬から太平洋と南シナ海を望んで茫洋たる未来に想いを馳せたのち、青森に向かったのでした。 青森に着いた神尾と僕は、駅近くの納豆製造会社に連れて行かれ、そこで葵和子さんの仲間らしい人達から郷土料理のもてなしを受けました。そこに鈴木さんもいたのです。初めて生で食べたホッキ貝やニシンの昆布締めの刺身の美味しさが今でも鮮やかな記憶として残っています。 ところが、「歓迎の宴」を開いてくれたのかと思いきや、食事のあと、納豆屋の女主人らしき人から「このまま帰りへ(帰れ)」と言われたのです。 実は、僕が葵和子さんに出した手紙がまず夫君である巳千郎さんに読まれたことから周囲で一大騒動になり、そんな危険な人物を預かるわけにはいかない、という結論になったということでした。

神尾と青森の人たちとの関係や青森の人たち内部の事情もよくわからない僕としては、ただ戸惑うばかりでしたが、結論がそうなら仕方がない。「わかりました。引き揚げます。ただ、年の初めに九州最南端の佐多岬に赴いた時、青森に行ったら今度は本州最北端の龍飛岬に行ってみようと思ったので、二、三日どこかに泊めていただけませんか?」と頼んだのでした。 そして神尾はそのまま東京に帰り、僕は鈴木さんもそこで寝泊まりしているらしい葵和子さんの実家(福井家)に数日間泊めてもらうことになりました。 翌日から、早朝福井家を出て龍飛岬や金木・斜陽館(太宰治の実家)、棟方志功館などを見物して回って夜に戻り、食事時や夜の家族団欒時にその日の報告をするという日々を送ったわけです。

そうして帰る予定の日になった時、毎晩、僕の話を聞いてくれた鈴木さんが、葵和子さんに「この男はみんなが経歴から心配するような陰惨な人間ではない。信用できると思うから、青森に置いてやったらどうか」と言ってくれました。

これが、それから二年間にわたる青森生活と今日に至る道を切り開いてくれたきっかけとなったのです。

3.翁屋の社員となるまで

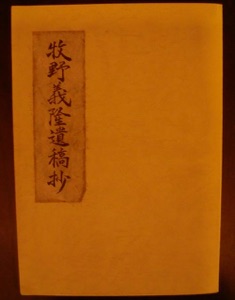

葵和子さんや鈴木さん、そして福井家の人々から「青森に居るとして、一体何をしたいのか? どう生きたいのか?」と聞かれ、僕は「将来のことはじっくり考えるとして、まずは去年亡くなった親友・牧野の遺稿集を作りたい」と答えました。

前年末、大阪の実家に滞在している時、そんな気持ちに駆られ、材料として、牧野の読書ノートなどのコピーをカバンに入れて大量に持ってきていたのです。

すると、その作業に取り組む場所として、斎藤家が青森から弘前方面に奥羽本線で数駅行った鶴ケ坂というところに持っている別荘を貸してもらうことができました。夏用の別荘地ですから、冬は雪に閉じ込められて無人の里となり、誰も邪魔する者はいない、というわけです。

かくして、1月末から3月末まで、別荘に籠って自炊しながら、遺稿集の構成を考え、使える原稿はワープロに入力し、ノートのコピーを読み込んで抜粋を作成し、原稿に構成し直すといった日々を送りました。そして1週間に一度だけ、時折リスが走り回る雪道をラッセルしながら行軍して、買い出しを兼ねて青森に出、福井家に泊めてもらって、鈴木さんたちと話し込んだのです。

遺稿集の編纂作業のメドがついたので、仕上げのために4月、大阪に行きました。

ワープロで版下を作成するのはお手の物ですから、あとは作成費を節約するために、小学校の教員であった姉の助けを借りて、深夜に学校の輪転機で印刷し、表紙は牧野の娘たちに墨で書いてもらった題字を貼り付け、製本だけを業者に委託して、4月末に完成。ご家族や友人、会社の同僚たちが集まった1周忌の集いで参加者に配布することができました。

5月の連休明け、完成した『牧野義隆遺稿抄』を持って青森に戻ると、皆さん、喜んでくださいました。福井家の当主たち(葵和子さんの弟とその夫人)は視覚障害者なので、僕が全文を読み上げて聞いてもらいました。

さて、それでは次に何をするのか?

この時は葵和子さんが既に回答を用意してくれていました。

翁屋・斎藤家が所有している作品をはじめとして、鈴木さんの厖大な作品を整理・目録化すること。そのための拠点として1軒家を借りるから、そこに管理人として住み込んで、ギャラリーとして運営すること、です。

この時から翁屋の社員として、鈴木さんの作品を管理し、鈴木さんの生活と制作活動をサポートすることが仕事になったのです。

4.「ギャラリー・ま」での生活

翁屋社員としての「鈴木正治さん係」ともいうべき仕事は、次のようなものでした。

まず第一に、「ギャラリー・ま」のディレクターとして、鈴木作品を体系的に整理する仕事です。

青森駅から徒歩5分ほど、弘前方面に向かう国道7号線に面した便利なところ(千刈という地名)にある5LDKの家を借り、鈴木さんの署名「ま」をとって、「ギャラリー・ま」と名付けました。鈴木さんの自宅からも徒歩1分ぐらいの近所です。僕が居住用に使うのは2階の1部屋のみで、1階の広い居間兼食堂は鈴木さんのお客さんをもてなしたり、翁屋の会議場所ともなるパブリックな空間。和室は宿泊場所ともなる客間。2階の洋間2部屋は鈴木さんの作品保管庫兼展示場としました。

ここを拠点に、僕はまず、翁屋・斎藤家が所有するすべての鈴木作品に分類番号をつけて、作品名・制作日・保管場所を記入し、撮影した写真を添付するカードを作成していきました。それが一段落すると、青森県全域から岩手県に及ぶ各地の公園や会館など公共の場所に展示されている作品や個人蔵になっている代表的な作品も探しあててはカード化しました。中には、初期の傑作で当時親交のあった東京在住の方達に進呈していたものを、鈴木さんとともにその遺族のお宅を訪問して返却してもらったものもありました。最終的にはカードは1000枚を超えたはずです。 さらにカードの内容をコンピューターに入力して、検索しやすくする作業も行いました。

第二に、翁屋と赤い林檎には青森駅前から南に延びる中心商店街=新町通りにある本店をはじめ、県内各地に10近い店舗があり、各店には必ず鈴木さんの作品が置かれているのですが、その作品展示の管理です。特に翁屋本店の2階は「寸草庵」という喫茶になっていて、その壁面や棚にはかなりのスペースがあります。ここで季節や時期に合わせてテーマを設けて企画展を催すようにしたのです(写真は、ねぶた作品を特集した時に僕が手書きで作った看板) 。

第三は、鈴木さんのマネージャーのような役割です。

鈴木さんには妹さん二人と暮らす実家があるのですが、当時そこはアトリエとして使うぐらいで、寝食は斎藤家、福井家、武田家(最初に連れて行かれた納豆屋)などが順番に面倒を見ていました。その他にも鈴木さんには青森中にたくさんのファンがいて、招かれてはそこで作品を作ってあげるという日常を過ごし、時として他の作家とともに泊まり込みで制作活動に集中するという生活を送っていました。

こうした生活を葵和子さんや古川(こがわ)という八百屋の青年が長年サポートしてきたわけですが、そこに僕が専属の付き人として加わったというわけです。各所に出かける鈴木さんのお供をしたり、鈴木さんに会うために各地から訪れる人の世話をしたりしました。

鈴木さん関連以外にも翁屋社員として取り組む仕事をいくつか引き受けました。その一つが、「良い食品」にまつわることです。現在でも翁屋や中央葡萄酒が参加して「良い食品作りの会」の活動が活発に展開されていますが、当時は前身の「良い食品を作る会」が解散して、その構成員の一部が提唱者の食品コンサルタント磯部晶策氏を囲んで「磯部理念継承グループ」を名乗って活動している時期でした。翁屋は磯部氏の最も忠実な支持者だったので、コンサルティングに頻繁に訪れる磯部氏の話をテープ起こしして小冊子にまとめるといった仕事をしました。

もう一つが、会社経営陣のサポートです。翁屋・赤い林檎の経営者は個性的で(だから僕のような得体のわからない人間を受け入れてくれたわけですが)、オーナーの斎藤巳千郎、葵和子夫妻とも会社にはほとんど出社せず、現場の責任者である常務の佐々木工場長と社外で打ち合わせするだけなのです。「ギャラリー・ま」がこの週1回の定例会議場所になることによって、僕はこの経営会議の書記のような役を引き受けました。その会議がホテルのレストランでの朝食会に変わってからも、そこに出席して会議の結果をまとめるようになったのです。

以上のようなことが僕の人生初めての会社員生活であり、嫌なことがほとんどない、恵まれたものでした。給料は10万円程度でしたが、水道光熱費込で家賃は不要であり、鈴木さんと一緒に招かれて食事する機会も多いので、出費はほとんどかかりません。そんなわけで、自分一人で行動できる夜には、青森の飲屋街に繰り出して居酒屋で日本酒と郷土料理を楽しむ余裕もでき、馴染みになった店で面白い友人(後に田中泯さんとの縁を取り持ってくれた「踊る公務員」福士正一さんなど)を得ることもできました。

5.鈴木正治という生き方

これまで鈴木さんと関わるようになった僕自身のことを書いてきました。 これから数回は、鈴木さんそのものについて書くことにします。 まず、鈴木さんの人生の紹介として、初めて読む方もいると思うので、弔辞の一部を再録しましょう。 「鈴木さんは一九一九年にこの青森の地で十一人きょうだいの次男として生を享けられました。絵や彫刻に心を奪われる少年時代を 過ごした後、第二次大戦に召集され、非人間的な兵士生活を体験した中国戦線から復員した戦後は、『これからは自分が責任を持てる、好きなことだけをして生 きよう』と固く決意しました。そして通信教育で美術を学び、制作活動に没頭する生活を送るようになりました。 やがて新進彫刻家として中央の美術界でも注目され将来を嘱望される存在となりましたが、名声と報酬を求めて競うかのようなあり方を拒否して、上京の誘い にも背を向けました。青森に腰を据えて、早朝に家業のパン屋の仕事を手伝う以外はひたすら制作に打ち込み、出来上がった作品は親しい人々に惜しげもなく与 えるという生き方を貫いたのです。」 鈴木さんの作品については、美術史の中における位置付けや評価について、僕は何ごとかを言える知識も教養もありません。ただ、僕自身はそれらが好きだし、青森の人たちに広く愛されていると言えるだけです。それに対して、人としての生き方については、比類のない素晴らしい人だったと、心から自信を持って言い切れます。 やはり戦争体験が大きかったのでしょう。どの国の庶民の生活と生命をも踏みにじる戦争と、それへの参加・協力を個人に強いる国家権力を憎み、絵画・彫刻など自分の好きな芸術だけに取り組んで生きるのだという決意、覚悟は揺るぎないものでした。 人間の生命と国家権力をめぐる思索は生涯を貫き、晩年、「死刑廃止論者」と題する作品を複数作った時、次のような感想を残しています。

「たとえ家族が殺されても死刑廃止を訴えられるかどうか、長い間、自信がありませんでした。覚悟をつけられるようになったのは、70歳を超してから。私を殺した人でも死刑にしないでください、とはっきり言えるようになりました。あの世にいったら、『世の中から殺し合いがなくなった』と戦争で死んだ仲間に言ってやりたいんですよ。」

また、自分が打ち込む芸術を金銭、地位、名誉を得るための手段とすることを唾棄しました。

鈴木さんが作品に対価を求めないという生き方を貫けたのは、酒や煙草を嗜まないという個性や家族の理解、多くの支援者の存在という条件があったからだというのは確かです。しかし、根本のところにあったのは、芸術とは人格を表現するものであり、「命がけでやらないと良い絵も彫刻も生まれない」という本物の芸術を目指す強い信念でしょう。

さらに、妻・律子さんとの関係も鈴木さんの生き方を決めた要因として大きかったと思われます。

鈴木さんは38歳の時、十歳下で自分の熱烈なファンであった律子さんと結婚しますが、間もなく、彼女がもともと精神の病を患っていたことが判明します。鈴木さんは、貧しい結婚生活を強いたことが発病のきっかけになったのではと責任を感じながら、律子さんが66歳で亡くなるまで、入院費代わりに病院で患者相手の絵画教室を開きながら、闘病生活を支え続けました。(僕の青森在住時代がちょうど律子さんの亡くなった時期でした。)

こうした経験から、鈴木さんは弱き者、悩める者に暖かい眼差しを注ぎました。壮年の頃は、芸術家仲間における芸術観、人生観の違いによる対立などで、自分だけでなく他人にも厳しい面があったようですが、僕の知る晩年には、鈴木さんを慕って近づいてくる若者が絶えませんでした。「近づくものは拒まず」で、それとなく接していくうちに、癒されたり、自分の道を見つけて出発していくわけです。ある意味で、僕もその一員だったと言えるでしょう。

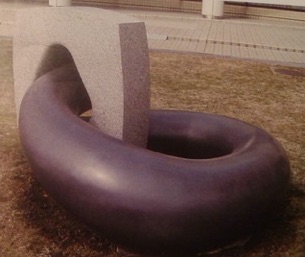

6.鈴木さんの作品(1)「わ」

鈴木さんには弘前工業学校生徒時代に薪を肥後守(工作用の小刀)で彫って制作した木彫(自分及び弟の立像)から始まって、復員後、通信制の中央美術学園に入学して最初に取り組み始めた油絵、自分には色彩感覚がないと判断して 方向転換した木彫、ひび割れする木という素材の限界を感じて取り組み始めた石彫、青森美術界の伝統に取り組んだ版画、体力が衰えた晩年の作品の中心となった水墨画など、様々なジャンルにわたる多様なテーマ・技法の膨大な作品があります。 その中から、長く中心的なテーマとなったものをいくつか紹介します。 一つは、「わ」と題する木及び石の彫刻です。一つの素材から二つ(以上)の輪が 鎖のように組みあささったものを掘り出したもの(写真右は1本の桜の枝を鎖状になった輪のつながりにしたもので、先端は空洞の中に球体が彫られている)がメインですが、写真左のように白御影石と黒御影石など異なった素材でできた二つの輪を組み合わせたものもあります。造形としては単純な形の組み合わせですが、見る者にどうしたらこんな形が作れるのだろうという驚きを起こさせます。

これには作品の形をめぐる次のような鈴木さんの考えが反映しています。 「本当は自然の形が最高と思う。人間が手をかけた方が嫌味だ。形そのものとしても、単純にものが表現できれば最高だと思う。だけど、例えば球体や立方体を正確に作ろうと思えば誰にでもできるけれど、美術というのはその人の個性が出てこないと面白くない。だから自分の細工をしたくなるところと、それを抑えて単純なものに統一しようとするのと、葛藤がある。別に悩みじゃなく、楽しみなんだけどね。」 一方、こうした造形に「わ」とか「つながり」という題をつけることの中に鈴木さんの思想性が現れています。 「わ」とは津軽弁で自分を意味する「吾」であり、平和の「和」であり、人々のつながりの「輪」なのです。自分自身という違った個性を持つ人間が、組み合わさった輪となってつながることの中に、世界に平和を実現していく基本があるということです。

7.鈴木さんの作品(2)「ウゴカズ」 と「誕生」

二つ目の中心的なテーマは、「ウゴカズ」及び「誕生」という題をつけられた像で、もともとは不動明王及び釈迦像という仏像を起源に持っています。石彫・木彫・水墨画など無数と言って良いほど多くの作品があります。 そもそも日本の彫刻は土偶や埴輪の時代を経て、本格的には仏像制作から始まるものであり、運慶にその頂点を見る精緻な仏像から木喰上人や円空などの軽快・洒脱な仏像までの歴史を反映して、彫刻家の意欲を掻き立てる一大ジャンルでしょう。

鈴木さん自身が最初に彫刻に興味を持ったのも、生家近くに仏師が住んでいて、幼い頃、その仕事を道路から窓越しに眺めたのがきっかけだったそうです。

したがって、鈴木さんも当初は様々な仏像を伝統的な技法で彫っていたのですが、徐々に不動明王像と釈迦誕生像に絞られ、造形もデフォルメされて、2頭身の子供のような形象になっていきました。

この変化は、二つの像が仏教の宗教的意味からより普遍的な人間的意味を体現するものになっていく過程なのです。

鈴木さんが不動明王に惹かれたのは、右手の剣だけでなく、左手に縄を持っているからだそうです。不動明王は悪や煩悩に悩む衆生を調伏するのに、剣で脅しながら縄で縛ります。実力で従わせるのですが、決して殺しはしないで説得するところが気に入ったとのこと。それで、仏教的枠を取っ払うために「ウゴカズ」と呼んだのです。

一方、「誕生」の方は、お釈迦様が「天上天下唯我独尊」と唱えて生まれてきた像とされますが、鈴木さんはこれを人間そのものの誕生・再生・解放のシンボルと位置づけました。

左の写真の「ウゴカズ」は、2013年に斎藤家が管理していた鈴木作品の全てを将来のために青森郷土館に寄贈する手続きをサポートした際、記念にいただいた御影石のレリーフです。

右の写真の「誕生」は、水墨画の色紙ですが、署名の日付が94年7月14日となっているように、僕が青森で最初に過ごす誕生日に鈴木さんからプレゼントされたものです。

8.鈴木さんの作品(3) 「角巻」「ねぶた」「りんご」など郷土に根付いたテーマ

三つ目の、ただし時間的に言えば最初期からのテーマが青森の自然や風土、伝統など郷土を表現するものです。 写真は木に掘られた「春夏秋冬」と題するレリーフの作品ですが、春は八戸の「えんぶり」という伝統行事、夏は青森の祭り「ねぶた」、秋は収穫を迎えた「りんご畑」、冬は雪の下「角巻」という衣装をつけた人々が描かれています。 青年期に新進彫刻家として将来を嘱望され、上京して制作活動に専念することを勧められたにもかかわらず、それを断り、ある時期からは一切中央の美術界に背を向けた鈴木さんは、青森の郷土と人を愛し、誇りとする人でした。ただし、それは青森にしか視野が向かないのではなく、青森に深く根付くことによって、普遍的な世界と人間性を追求する志向性を持ったものでした。 そのことを「角巻」を例にして考えてみましょう。 「角巻」とはオーバーやダウンコートのなかった時代の防寒着として、むしろや毛布のようなものを巻きつけて顔・頭・上半身を覆いかくすものであり、わら靴と合わせて、東北の冬の代表的な装束です。 鈴木さんは、角巻をまとった人の姿をピカソの絵を思わせるような、目が特徴的な横顔の像にシンボル化していきました。 そしてさらに、その姿を人間を表す表象そのものにしたのです。

例えば、我が家の玄関先には大小二つの木のレリーフが掲げられています。小さい方は、山梨で洋子さんと住みだした時に表札として作ってもらったもので、二人の名前と角巻姿をした二人の像が刻まれています。

大きい方は、明野にログハウスを建てた時に作ってもらったもので、ワイン作りの工程を描いた古代エジプトの壁画をモチーフにアレンジしてもらいました。その中では、角巻姿の人々がブドウを踏み潰してワインにしていく姿が描かれています。

さらに津軽の民芸技法である「こぎん刺し」にも使われる日本の伝統的な模様が色彩を表現するシンボルとして使われています。つまり、角巻の胴の部分に描かれた「麻の葉」模様が赤色を、「さやがた」模様が青色を表す意匠とされ、一色の世界が鮮やかな色彩を持った世界を表象されているのです。

9.鈴木さんを取り巻く人々

鈴木さんの秘書・付け人的役割をするようになって、彼を取り巻く人々と接することが多くなり、親しくなっていきました。

まずはご家族ですが、実家には二人の妹さんがおられました。お一人は「稽古館」という郷土史料館の職員(ここの館長が、昨年1月に松浦さんと行った浅草のアミューズ・ミュージアムで展示されていた野良着を蒐集した民芸品蒐集家・田中忠三郎さんでした)、もう一人は家業である駅前市場のパン屋をしておられ、共に独身で、鈴木さんが自宅にいるときは食事の世話をされます。

次は斎藤・福井家について。斎藤葵和子さんは寺山修司もその出身であった青森高校文芸部時代に知り合った巳千郎さんと結婚することによって、青森を代表するお菓子屋・翁屋の経営者となりますが、歌人・童話作家でもありました。1970年に鈴木さん達のグループ「脈」の展覧会で作品を見て、熱烈なファンとなり、その作品を店舗に常時展示するだけでなく、自宅の庭にアトリエを作ってそこで生活・制作させるなど、鈴木さんを全面的にサポートするようになります。僕が青森に行った時は、自宅が不慮の火災で全焼した後で、実家である福井家で鈴木さんの面倒を見ていました。

その福井家の当主である弟さんは、僕と同世代で鍼灸院を経営されていますが、東京の盲学校時代の同級生である夫人ともども当時反戦デモに参加した経験があるなど、僕と気があいました。お母さんと中学生の息子、小学生の娘の4人家族で、この女の子に付き添ってスキー場に行ったのが、僕の人生でただ一回のスキー体験となりました。

斎藤・福井家とタッグを組んで鈴木さんの食事の世話などをしていた武田家は、近代納豆創成期からの老舗である青森納豆の製造者で、良い食品のメンバーでもありました。 また家族の一員に公認会計士がいて、この方は翁屋の経営陣と月一回定例会議をするメンバーでもあったのです。

先にこれらの家族と並んで鈴木さんを長年サポートしてきたメンバーとして名を挙げた「古川(こがわ)という八百屋の青年」は、小学生の頃、両親が営んでいた駅前市場の八百屋に出入りしていた際、早朝パン屋の仕事を手伝った後、人気の無くなった市場の一角で黙々と石の彫刻を掘り続けていた鈴木さんに興味を持って近づいたのです。そして親しくなり、成人して家業を兄が継いでからは、それを手伝いながら、鈴木さんを付け人のように世話するようになったのでした。写真を撮ることが趣味で、神尾がビデオレポーターとして養成しようとした縁もあります。

これらコアな鈴木サポートチーム以外にも、青森には、「脈」というグループを作っていた時の芸術家・文化人仲間(と言っても、殆どはプロではなく普通の市民)、お店や病院を経営していて作品を気に入って展示している人、家に飾っている人など、極めて多くのファンがいて、何か機会があれば、石や木の素材を提供して作品を作ってもらったり、自宅に招いて食事を振舞い、話を聞こうとするのでした。

こうして鈴木さんと行動を共にすることによって、多くの人々と触れ合いましたが、その中には小館善四郎さん(太宰治の義弟でレモンの絵が有名な画家)や小野正文さん(太宰治研究家、青森中央短大学長)、佐藤初女さん(森のイスキア主宰)などいわゆる有名人もいたものの、ほとんどは無名の市民でした。

青森で鈴木さん及び鈴木さんを取り巻く人々と触れ合うことによって、僕の人間観が変わりました。

青年期に最も影響を受けた思想家が吉本隆明だったので、僕としては「知識人・政治的前衛であること自体に価値はない。生活し、子供を産み、育て、死ぬという大衆の原像を繰り込むことが重要」といった考えを一応踏まえているつもりでした。しかし現実には、学生運動からそのまま党派の専従活動家になり、長年「革命的前衛」として自己を律した末にそうしたあり方を根本的に否定するようになった僕には、原点として依るべき立場がなくなっていました。「労働者=プロレタリアートであることが社会の主人公であり、人間解放の主体となることを保障する」といった素朴な命題を信じることはもはやできませんし、「被差別部落民・被抑圧民族・障害者・女性など差別・抑圧されてきた者こそ解放の主体であり、これらの人々と連帯することが唯一の道」と乗り移ることもできません。

同じような立場に立たされた者のうち少なくない人々が陥る「自己否定」「自殺」という選択肢を選ぶ気は全くありませんでしたが、生存欲のまま生きるには、自分という人間の価値を全く感じることができませんでした。

そんな僕にとって、鈴木さんは人間という存在の素晴らしさを実感させてくれました。また、鈴木さんを取り巻く人々の存在、その繋がりは、「この世が生きるに値する」ことを確信させてくれ、彼らに認めてもらうことによって、僕は「自分も生きていいのだ」「生き直すことができるのだ」という自信を取り戻すことができたのです。

10.家族・友人を青森に呼び、もてなす

青森の土地と人々に溶け込み出した僕は、それまで世話になるだけだった家族や友人に青森に来てもらうことにしました。

(中略)

家族・友人はみんな、鈴木さんに直接会って、その魅力に感動するとともに、僕が青森の人たちと信頼関係を築いて生活していることを心から喜んでくれました。

11.「良い食」と酒井さんとの再会

「良い食品を作る会」は、1975年に当時問題となったヒ素ミルク事件、水俣病、カネミ油症などの食品公害に立ち向かう形で、業界を異にする食品製造者たちの研修活動として8社で出発しました。活動が広がり、一時はカゴメ食品や六花亭など大手も参加しましたが、理念重視・研修の厳しさなどから、脱退しています。結成の契機が天野慶之(『五色の毒』著者、元水産大学学長)、松田道雄(小児科医)、磯部晶策(食品コンサル、『食品を見分ける』著者)の3人による雑誌上の座談会であった関係から、一貫して磯部氏の影響力が強かったのですが、1993年に営業重視派と理念重視派の対立などから解散し、理念重視派は「磯部理念継承グループ」として活動していました。

「磯部理念 」というのは「良い食品とは何か」「良い食品を作るためにはどんな原則が重要か」ということについて磯部氏が岩波新書『食品を見わける』(1977年刊)で提起した内容を指すもので、現在の「良い食品づくりの会」では次のような「4条件・4原則」としてテーゼ化されています。

「良い食品の4条件」

1.何より安全

2.美味しい

3.適正な価格

4.ごまかしがない

「良い食品を作るための4原則」

1.良い原料

2.清潔な工場

3.優秀な技術

4.経営者の良心

先に書いたように、翁屋は磯部氏との関係が強かったので、僕は磯部氏のコンサルティングをサポートすることから、「良い食」の活動に関わりだしました。

94年夏、盛岡の百貨店でグループの展示即売会&研修会が開催された際、参加した僕は、そこで会のまとめ役として活躍している男が、学生運動時代の仲間、埼玉大学出身の藤木さんであることに気付きます。仔細が不明なので、その場では声をかけず、青森に戻ってから葵和子さんに確かめました。すると、酒井という姓の中央葡萄酒の社員で、知恵袋として、経営者で構成される会の活動をリードしているとのことでした。

事情が飲み込めたので、その後、葵和子さんを通して酒井さんに連絡を取りました。酒井は夫人の姓で、運動をやめた後、日雇いの人夫などを経て、職安の紹介で中央葡萄酒に就職する際、経歴を隠すために酒井の姓を使い、その後、戸籍名も変更したとのこと。中央葡萄酒の先代に信頼されて、現社長に代替わりした後も大番頭のような位置であること、「良い食」の存在を知って、入会の原動力となり、会全体の参謀的役割を果たしていること、などがよくわかりました。

さらに、大阪で総会があった際、僕は行きませんでしたが、参加した酒井さん、葵和子さんと神尾が僕のことを話題にしていると、大阪の昆布屋で会の有力メンバーである土居さんの夫人が、「あの赤松さんのこと?」と話に割り込んできたそうです。なんと、僕や神尾と同じ中学で同学年だった人なのです。

そんなことから、会の中心メンバーの間でも、僕が翁屋にお世話になっていることが話題となり、その後、青森で研修会が開催された時には、参加者に青森を案内したり、鈴木さんの作品を紹介したりしました。

12.ピエール・バルーについて

1994年9月末から11月初めまでの40日間、僕はピエール・バルーに招待された鈴木さんに同行して、フランスに行くことになります。今回、『北の街』に原稿を依頼された本題であるこのことに入る前に、ピエール・バルーその人について説明しておきましょう。

1943年、亡命ユダヤ人の子供としてパリで生まれたピエール・バルーは、クロード・ルルーシュ監督の名作映画「男と女」(1966年)でアヌーク・エーメが演じたヒロインの夫役を演じるとともに、主題歌(フランシス・レイ作曲、シャバダバダというスキャットで有名)の作詞と歌手を務めることによって、一躍世界的に有名になります。

しかし、少年時代から世界を放浪し、ブラジル音楽ボサノヴァに出会って、フランスに広めたりしてきたピエールは、「スターというゲットー」に閉じ込められることを拒否し、欧州最古のインディーズ・レーベル「サラヴァ」を設立して、若き無名の音楽家を発掘するなど多彩な活動に取り組みます。

日本とも縁が出来るようになった彼は、1983年に高橋幸宏、加藤和彦、坂本龍一などと「ル・ポレン(花粉)」というアルバムを制作するために来日した際、通訳を務めた潮田敦子という女性と知り合い、結婚することによって、フランスと日本の両方を拠点として活動するようになります。

このピエールと知り合い、ビデオの撮影と編集の技術を教えたことをきっかけに、兄弟のように仲良くなったのが、神尾賢二でした。

神尾は、91年5月、ピエール一家を青森の新郷村戸来で行われる奇祭「キリスト祭り」に連れて行きます。これは、戸来村にある「キリストの墓」なるもので行われる祭りで、イエス・キリストはゴルゴダの丘で処刑されず、弟を身代わりにして日本に渡来し、戸来で死んだというトンデモ話に基づくものです。この時、神尾は鈴木さんも一緒に連れて行き、帰りに、ピエールを鈴木さんの家まで案内します。ピエールは、鈴木さんの作品と人柄に惹きつけられました。

この年9月の台風19号(通称りんご台風)で大打撃を受けたりんご農家を支援するため、神尾は翌年5月、弘前城天守広場を会場に、ピエール・バルーや戸川昌子ら自分のコネで呼べる歌手、三上寛ら青森出身及び地元で活動するアーティストたちを集めて「がんばれ りんご コンサート」を企画します。ピエールは、この時にも鈴木さんとの親交を深め、鈴木さんをフランスに招いて制作活動をしてもらい、その作品をフランス人に紹介したいと言い出したわけです。

のちにピエールは、鈴木さんのことを次のように評しています。

「彼はけっして自分の作品を売らない。何か欲しい時は、お店に行って絵を描いて物々交換する。米屋でも魚屋でも。松尾芭蕉もそうだったらしいね。『なぜ作品を売らないんですか」と訊くと「お金を持つと時間がなくなり、煩わしいから』と彼は言う。素朴だからいいということじゃないよ。鈴木さんの背景には芸術と生活をめぐる深い哲学があると思う。とても美しい人間だ」(『芸術新潮』2003年12月号)

13.鈴木さんとの訪仏

鈴木さんと僕は、94年9月27日に成田経由でパリに行き、中心部の5区パンテオン(偉人廟)に近いエストラバード通りにあるピエールの自宅を経由して、29日にフランス西部、大西洋に面するヴァンデ県の小さな街ル・ブペールの郊外ラ・モルビアンにあるピエールの別荘に着きました。そこで鈴木さんは10月25日まで作品を制作し(途中10月15日から18日までロンドン経由で北イングランドのヨークシャー彫刻公園を訪問)、11月1日から7日までピエールの自宅で個展を開催してから、8日に日本に帰る、というスケジュールでした。

鈴木さんは1979年5月に、前年にあった岩手町沼宮内の石彫シンポジウムで知り合ったイタリア人彫刻家に招かれて、大理石の彫刻に挑戦するため、イタリアのピエトラサンタに二ヶ月ほど滞在しましたが、その間に、三泊四日でパリに行ったことがあります(ただし、一番のお目当てだったルーブル美術館はあいにく休館中で入れなかったそうです)。だから、今回が二度目のフランス訪問となります。僕の方は、この訪仏が文字通り初めての海外経験でした。

このフランス滞在で鈴木さんにとっても僕にとっても一番の驚きと感動は、ピエールの別荘での「フランスの田舎」体験でした。

ヴァンデはピエールにとって、第二次大戦中、ナチスから避難して親子で暮らした思い出の地であり、別荘は「男と女」によって収入が増えた際、思い切って入手した土地・建物です。

谷間の土地で、川沿いの急傾斜地に三つの古い石造りの建物があり、家の周辺では七面鳥、孔雀、鶏、猫などが、牧草地では子馬が三頭放し飼いにされ、蜜蜂の養蜂もやっています。

人工の灯りなどはなく、夜になると、日本では全く消えてしまった「漆黒の闇」に包まれるのです。

星や月は満天に輝き、雨の後晴れ上がると、地平線を180度につなぐ完璧な半円形の虹が現れます。(写真左は

ピエール一家(夫婦と娘マヤ、息子アキラ、アミという女の赤ん坊)は銀貨という名の犬を含めて、パリの自宅と別荘(さらに日本)を行き来して生活し、留守の間は、イギリス人の青年に管理を任せているのでした。

鈴木さんはここで製材所から入手した丸太を素材に木彫を大小合わせて10点ほどと水墨画をたくさん制作し、大きな作品は別荘の庭にそのまま残しました。(写真右は、トーテムポール状の「誕生3連」を制作中の鈴木さん)

パリに戻った10月26日に国営テレビ2の討論番組「真夜中のサークル」に出演し、ピエールが鈴木さんを紹介した後、司会の女性の質問に鈴木さんが答えました。作品にお金を取らないのは、取ると性格が変わるからだ。彫刻も絵も自分とっては同じだ。石があれば石を彫り、木があれば木を彫り、紙があれば紙に描く。フランスに来て素晴らしかったのは、夜の美しさだ。地球が誕生して46億年、その時の光がヴァンデに届いているように思えた・・云々。

個展はピエールの自宅で行われました。16世紀に建てられたもので、かつてヴェルレーヌも住んだことがあるとのこと。5階建の建物だが、全てがピエールの家ではなく、内部にまた別の玄関ドアがあるアパルトマン形式になっています。ただし、1階の奥にあるかなり広い庭はバルー家だけのもので、この庭と部屋及び廊下の壁面が展示スペースとなりました。(写真は、庭の展示物を前にするピエールと鈴木さん)

展覧会といっても、告知は26日のテレビで紹介されたぐらい、もっぱら口コミでピエールの友人の文化人たちが1日に十数人ぐらいのペースでやってくるだけです。ゆったりしたもので、来た人は、口々に鈴木さんに賛辞を述べます。カルチェ財団の美術責任者がやってきて、ぜひ財団のギャラリーで個展を開催して欲しいと頼まれたが、鈴木さんは作品はすべてピエールの自宅に寄贈したからと言って断りました。

パリに戻ってから、鈴木さんとは日本人の美術家を訪ねたりして、何回か街歩きの外出をしたのですが、最後の滞在日7日になって、前回見逃したモナリザとミロのヴィーナスだけでも観ておきたいというので、駆け足でルーブル美術館を回って、フランス旅行を締めくくりました。

14.ヨークシャー彫刻公園訪問とロンドン見物

ヴァンデ滞在途中に3泊4日の日程で訪問したイギリス行きの件についても説明しておきましょう。 これは鈴木さんがイタリアに行った際、大理石の産地で有名なピエトラサンタ現地に工房を構えていて知り合った彫刻家・安田侃さんの個展がこの時期にイギリスのヨークシャー彫刻公園で開催されていたので、再会がてらヘンリー・ムーアの作品を観にいくために行ったものです。 安田侃さんについては、六本木の東京ミッドタウンにある彫刻を紹介した時、水飼さんが札幌駅にも大きな作品が設置されていると教えてくれました。美唄市出身ですが、現在もピエトラサンタにアトリエを設けて、世界的に活躍している方です。 ヘンリー・ムーアについては、美術・彫刻に特に詳しくない方でもご存知でしょう。20世紀を代表する彫刻家として、大きな抽象彫刻が世界各地に設置されています。豊かな富を得ましたが、自身は質素な生活を貫き、財団を設立して生地である北イングランドのヨークシャーと長く住居としていたロンドン北東部のハートフォードシャーに広大な敷地の彫刻公園を作り、自分の作品を展示するとともに、他の作家たちのために役立てています。我々が行ったのは、ヨークシャーの中心都市リーズ(ここに財団の本拠ヘンリー・ムーア研究所がある)に近いウェイクフィールドにある「ヨークシャー・スカルプチャー・パーク」の方です。 3日夜ロンドンに着いて宿泊した翌朝、インターシティという鉄道でウェイクフィールドまで 行き、タクシーでヨークシャー彫刻公園に着き、安田さんに会って彼の作品を観た後、ゆっくりとヘンリー・ムーアの作品を鑑賞しました。 (写真左は安田侃の作品を観る鈴木さん)

まずはその公園の素晴らしさにビックリしました。とにかく広大な敷地が全面牧草で覆われ、あちこちで羊が草を食んでいます。各所に作品が設置されているのですが、日本の彫刻公園のように、どの作品を見ても別の作品が目に入ってしまうという狭さがありません。

鈴木さんは、樹木の手入れの素晴らしさにも感心していました。「いかにも手入れをしたという風でないのが良い」というわけです。

もちろん、ムーアの作品にも改めて感動し、「どこから見ても非の打ち所がない。日本人はどこか正面というものを意識してしまうが、ムーアの作品はどこから見ても少しずつ違っていて、それが正面だと感じられる」と感想を述べていました。(写真右)

この日はウェイクフィールドに泊まって翌日ロンドンに戻り、それから二日間ロンドン観光をしました。1日目は大英博物館をじっくりと見物し、二日目はトラファルガー広場やバッキンガム宮殿、ウエストミンスター寺院などのお上りさんコース。鈴木さんは、大英博物館に展示されているギリシャ・ローマ・エジプトの彫刻類が一番気に入ったようでした。 (写真)

僕は鈴木さんを各所に案内するとともに、彼が疲れて休憩している時や早めに寝た後に、独自でもいろんなところを回りました。大英博物館の図書室でマルクスが『資本論』を執筆した場所に行ったり、ハイドパークでマルクス・エンゲルスの墓を探したりしたのですが、後者は「ハイゲイト墓地」の記憶違いで、当然見つかりませんでした。パリでパリコミューンの犠牲者たちを祀った「嘆きの壁」に行ったのと並ぶ、元革命家としての「センチメンタル・ジャーニー」というわけです。

また夜は、ソーホー地区でイングリッシュパブをはしごしました。

15.南仏とベルリンへの単独行動

ヴァンデで鈴木さんが制作をしている際の僕の仕事は、道具や材料の調達など制作活動の支援と食事の用意でした。前者は、別荘の留守番としてクリスという英国青年がいたので、フランス語が全くできない僕も彼の助けを受けて整えることができました。後者も初めは三食とも作っていましたが、鈴木さんが一日中側についている必要はないというので、昼は材料だけを用意することにして、一人で出かけることにしました。 最初は、自転車で(当時、僕はまだ自動車の運転免許を持っていなかった)周辺の町のスーパーや郵便局、 DPE屋などに行くついでに城跡や教会などの史跡を見物するところから始まって、バスや電車に乗り換えて、ヴァンデ県都のラ・ロッシュ=スル=ヨン、大西洋に臨む港町のラ・ロシェル(メイフラワー号の出発地)や保養地のサーブル=トロンヌ、さらに西フランス第一の都市で歴史上有名なナントなどに足を伸ばしてフランスの街や歴史に馴染んでいきました。 パリに戻って個展の準備を済ませてからは、鈴木さんの面倒を敦子さんが見てくれ、僕が泊りがけで単独行動する余裕ができたので、まずパトリック・パジェス氏を訪問することにしました。 彼は、ミッテラン大統領がヘリコプターで食事に行くとかで有名なシャントワゾーというオーベルジュを南仏のヴィアラスという小さな谷間の村に構える料理家で、来日した際、青森に来て赤い林檎のコンサルティングをした縁があります。それで機会があれば連絡して、また青森に来て欲しいと伝えてくれと葵和子さんから頼まれていたのです。 この機会に地中海も見ることにして、10月30日、まずは TGVでマルセーユに直行し高台から地中海を遠望した後、アヴィニオンに戻ってニームから鈍行電車に乗り換え、ジェノルアックという駅で降りて、シャントワゾーに向かいました。 パジェス氏は青森のことをよく覚えていただけでなく、鈴木さんについても強い印象を残していて、奥から色紙と小ぶりな「わ」の木彫を取り出してきたのにはびっくりしました。 シャントワゾーでは、その日の夕食、翌日の朝食と昼食と3回もご馳走になりました。夕食のメニューの写真だけ紹介しておきましょう。左頁がワインで、右頁が料理です。前菜からデザートまで9種の料理がでて、それぞれに違ったワインがつくのですから、こんなフル・フルコースはその後今日に至るまで食べたことがありません。

翌日、ピエール宅での鈴木さんの個展及び青森で再会することを約束し、夫妻と記念写真を撮って帰途につきました。(写真)

さらに、帰国前にベルリンにも行ってきました。 これは、敦子さんがまだ数日あるから東欧、特にプラハにでも行ってみたらと勧めるので、その気になって調べたら、ヴィザが必要とのことで断念。代わりに、ちょうどベルリンには青森でもてなしたことのあるサルトリとエリザベスという夫婦の芸術家が住んでいるので、往復夜行寝台で行き、サルトリ宅で一泊する三泊二日の強行日程で行くことにしたのです。 「壁」が崩壊してまだ間もない頃で、ベルリンは滅びゆくもの、勃興するもの、混迷するものが濃密に存在する不思議な空間でした。 僕は、二日間を有効に使うために、一方でブランデンブルグ門、森鴎外記念館、ブレヒトハウス、マルクス・エンゲルス広場などの元々の観光名所を巡るとともに、他方では、壁の崩壊後、各所にできたブラックマーケット、若者が空きビルを占拠して解放空間として維持しているところ(写真)、トルコからの移民が集中して住んでいる区域など、<現在>を反映している場所を探して回ったのです。

このように、僕の生まれて初めての海外旅行でもある鈴木さんとの訪仏は、40数日という期間もさることながら、行った場所、尋ねたところ、会った人、全てが多様で、中身の濃い経験でした。

16.訪仏報告展・日仏会館展と朝日新聞記事

帰国後、11月23日から27日まで青森市民美術展示館で「鈴木正治シルクスクリーン作品展」を開催しました。 これは、もともと計画されていたものですが、鈴木さんがフランスで制作した作品で幾つか持ち帰ったものを出品し、僕が旅行の全過程を撮影したたくさんの写真をアルバムにして展示することによって、訪仏報告展の意味合いを持ち、古くからの鈴木ファンはもちろん、広く市民の中で大きな話題となりました。 さらにピエールとのつながりは、翌1995年2月21日から3月4日まで東京の日仏会館で開かれた「ピエール・バルーの世界」展とその一環として3月2日から24日まで同館で開催された「鈴木正治/ロベール・ボスケ展」に発展しました。

ピエールは講演の中で、「鈴木は世界の芸術家の中で、もっとも優れた芸術家だ」と称え、「鈴木/ボスケ展」は鈴木さんにとって十数年ぶりの東京での作品の発表となり、郷土に素材をとった水墨画の数々は観客の心を温かく和ませました。

こうした中、3月23日の朝日新聞に「ルポ 石と木と墨とー鈴木正治の生き方」という大きな記事が掲載されます。筆者は編集委員の中島信吾さんでした。

中島さんは朝日新聞の中でも文章力を高く評価される記者でしたが、一時期、衛星テレビの子会社に出向して、神尾の上司になった時期があり、「良い食」にも関係していました。その関係で知り合った斎藤葵和子さんを大きく取り上げて記事にしたものこそ、僕が青森に来る直前に見た「ひと紀行」に他なりません。

彼は、鈴木さんの帰国後に青森に来た際、じっくり付き合うことによって、深い感銘を受け、全国にその人柄と芸術を伝えようと決意しました。当時、「ニュースラウンジ」というある話題について平日に4日ほど連載する企画ものがあり、それに鈴木さんを取り上げようとしたのです。

僕も積極的に協力して、中島さんは長い原稿を書き上げました。

しかし、その紙面掲載の時期が、95年1月17日の阪神淡路大震災直後の大混乱と重なってしまいました。結局、原稿はかなり縮めて再構成された末、3月23日の発表となったのでした。

さらに、放送自体は僕が青森を離れた後の96年9月になりましたが、NHK青森放送局の福井徹というプロデューサーが「飄々とひょうひょうとー彫刻家鈴木正治の生き方」というドキュメンタリーを撮影し始めたのもこの後でした。 こうして、それまで殆ど青森の中でしか知られていなかった鈴木さんの存在が、一躍、全国的に(あるいは世界的に)知られるようになっていきました。 それが、僕が鈴木さん係になって一、二年のうちに実現したこと自体は全くの偶然です。しかし僕としては、大恩人である鈴木さんのちょっとは役に立てたという意味で嬉しいことでした。

ちなみに、中島信吾さんは、その後、長年書いてきた詩を鈴木正治さんの装丁で2冊に本にまとめて出版したほか、「良い食品作りの会」の会員を紹介する『伝説の味 五十三紀行』(朝日新聞社刊)を書き上げるなどされましたが、2008年6月に71歳で逝去されました。

17.翁屋社長室長に就任する

フランスから帰国してしばらくたった頃、僕は斎藤夫妻から「翁屋の正社員になって、鈴木さんのことだけでなく、経営全般に関わってくれないか」と頼まれました。

それまで会社経営など考えたこともありませんし、お菓子づくりそのものにも興味が無い僕にとって、正直なところ嬉しい提案ではありません。しかし、作品整理の作業を一段落させた後、鈴木さんの世話だけでいつまでも給料をもらうわけにいかないのは明らかです。何より、これまで親切にしていただいた恩義を無視できません。一応、引き受ける返事をしました。

それでも、鈴木さん、中島さんと酸ヶ湯温泉に泊まっている時に阪神淡路大震災に遭遇し、その惨状を知るに及んで、再度迷いました。すぐにボランティア活動に駆けつけ、それをきっかけにもう一度社会運動に関わるべきではないかと考えたのです。かなり迷いましたが、大阪の実家を含めて親しい人で直接大被害にあった人がいなかったこともあり、一年間築き上げてきた青森での繋がりを優先して、最終的に引き受けることにしました。

こうして、僕は実家から住民票を移して翁屋の正社員になり、運転免許も取って、新設された「社長室長」という職務につきました。

それ以前から、経営会議に参加して議事録をまとめるという仕事を引き受けていたので、会社の内情はある程度分かっています。また、磯部さんのコンサルティングの内容を社員に啓蒙・徹底する社内広報の仕事や、顧客への広報活動にも携わってきたので、社員の皆さんとも一応の面識はありました。

それで付け焼刃ながら、製菓業の世界の業界誌やコンサルティング本を勉強し、本社が各店舗を管理する体制を改良したり、消費者との関係では「ポイントカード」制を導入したりして、できるだけのことはしようと努力したのです。

一方、住民票を移すことによって、警察・公安に僕が青森に住み、翁屋で働いていることが知られました。

ある時、経理・総務を担当している管理職の社員から、「公安があなたのことをうるさく聞きにくる。社長のコネだから詳しいことは分からないと断っているが、自分でケリをつけてくれないか」と言われました。それで、公安調査庁の職員と会うことにしました。日本の国家権力の警備公安関係には、警察と公安調査庁の二つの系列があり、事件ではなく組織そのものの情報収集を担当して、いわゆるスパイ化を追求しているのが公安調査庁です。まだ若い職員は、「青森にいることが判明してから、しばらく観察させてもらった。すでに組織と縁を切っていることは分かったから、もう迷惑はかけない。最後に、知っていることを教えてくれないか」と情報提供を迫ってきました。もちろん、キッパリ断って、二度と会わないと席を立ったことは言うまでもありません。

18.混迷し、神尾や酒井さんに相談する

およそ一年間、社長室長として働くうちに、鈴木さんに関わること以外の仕事、いや自分の在り方そのものが苦痛になってきました。 一つには、最後までこの仕事を続ける覚悟がつきませんでした。 何より、コース料理のデザートすら遠慮したいタイプですから、お菓子づくりに情熱を燃やすことができません。 青森での生活自体はとても気に入っていますが、鈴木さんが亡くなった後でも、ここで会社員として人生を全うして良いか、という迷いもあります。 何より苦痛になったのは、「良い食」と磯部氏をめぐる内紛に関わることでした。 既に書いたように、「良い食」を支えてきたのは、磯部氏の理念です。ともすれば、商売重視・利益追求に走りがちな業者団体を束ねてきたその功績が大きいことは言うまでもありません。 しかし、磯部氏個人はボヘミアン的な趣味人で、組織よりコンサルタントとしての自分の利益を優先させる人です。 そこで、会の中軸を担ってきた人達の中で、磯部氏が主唱してきた理念はしっかり継承しつつ、指導体制としては彼から自立して自分たちで責任を持って運営していこうという動きが出てきたのです。 これがその後の「良い食品作りの会」の結成と今に至る発展に結びつきます。 その動きの中で、翁屋は個人としての磯部さんに最も近しい立場にありました。それで、社長の巳千郎さんから磯部氏を擁護する立場での文章を書くことを求められ、僕はそれを引 き受けたのです。

しかし、文章を書き上げてから、愕然としました。これでは、運動していた時の自分と同じではないか! 自分自身が心から確信していないこと、いや内心では否定・嫌悪していることを立場上口にし、文章にして他人を説得、扇動するーそんな生き方が嫌になったから運動と組織から離れたはずなのに、また同じ過ちを犯しているじゃないか、と気付かされたのです。

かといって、磯部氏への態度と「良い食」の方針をめぐって、社長と本音で議論することが、生産的な解決方法であるとも思えません。

深く混迷した僕は、逡巡した挙句、事情も僕の気性もよく知っている神尾に相談しました。そして神尾が酒井さんに相談を持ちかけることによって、その後、中央葡萄酒に入社する道筋が開かれるに至ったわけです。

前にも書いたように、酒井さんは企画や広報の仕事なら即戦力になると言って三澤社長に僕の入社を働きかけてくれました。しかし、三澤社長は「今のワインの在り方をそのままにしておいて、企画や広報で売り上げを伸ばしても意味がない。畑からブドウからワインを作り直す気があるのなら、入社してもらおう」と提案してくれました。

僕にとっても、「言葉を武器に人に働きかける」ことは、運動や翁屋での失敗を繰り返すことにつながるわけで、畑で自然に働きかけるブドウ栽培という仕事こそ自分が本当に望むものでした。まして、それがワインづくりそのものなのですから、酒好きな僕としても、生涯の仕事として情熱を傾けることができます。

こうして中央葡萄酒入社を決意した僕を、同じ「良い食」の仲間から引き取るために、三澤社長はわざわざ青森まで出向いて、斎藤社長の了解を求めるという仁義を切ってくれました。

巳千郎さんも、僕のその頃の苦渋に気づいていたので、快く転社を承諾してくれたのです。

19.その後の鈴木さん及び青森との関わり

両社長の了解のもと翁屋から中央葡萄酒への転社が円満に決まったので、中央葡萄酒に入社し、山梨で生活するようになってからも、僕と鈴木さん及び青森の人たちとのつながりはずっと続きました。 僕は毎年青森に行って旧交を温めましたし、鈴木さんは僕が山梨で洋子さんと一緒に生活するようになったことを祝う家族の集いにも参加してくれました。 2002年の三澤農場開園に際して、明野に滞在してモニュメントを作ってくれたこと、ログハウスの家を建てた後2004年に来てくれてレリーフなどを制作してくれたことは、「三澤農場開園10周年の思い出」に書いた通りです。 それからも元気に制作活動を続けましたが、2006年頃から体調不良を訴え、病院で生活するようになりました。だんだん認知症の症状も出るようになり、2007年11月の「米寿を祝う会」を最後に人前に出る機会も減り、08年4月19日、亡くなられました。 葬儀は、4月23日、日本キリスト教団青森教会で行われました。鈴木さんは基本的に無宗教でしたが、斎藤葵和子さんが信者だった関係で同教会には時々付き添い、親しくなった牧師から頼まれて、木の彫刻を作った縁があります。死ぬ前、3月に洗礼を受けたそうですが、これは義理でしょう。病院から抜け出すために教会に行ったようで、妹さんは、「アーメンよりラーメン目当てだっぺ」と笑っていました。 葬儀では、僕が友人を代表して弔辞を読みました。付き合いの長さや最後に側にいなかったことなど、本来おこがましいのは十分承知していますが、葵和子さんたちから「それが赤松の役目だっぺ」と言われれば、断ることなどできません。 その後、青森では「鈴木正治と『わ』の会」が結成され、09年4月に1周忌イベント「街なか回廊ー鈴木正治の宙」が開催されるなど、残された作品を保存し受け継ぐ活動が展開されます。 しかし、翁屋が銀行管理になって社長が交代し(巳千郎さんは会長に就任)、葵和子さんが経営権を失い、本店を売却せざるをえなくなるのと時を同じくして視力をほとんど失う事態になって、2012年「わ」の会は解散し、作品を郷土館に寄贈することなります。 そして、2016年、巳千郎さんが亡くなられました。 一方、2014年、工藤正義さんによる本格的な評伝『鈴木正治の軌跡−津軽が生んだ魂の造形』(草雪舎刊)が出版されました。 工藤さんは高校生の時から友人の石岡豊美さん(彫刻家で鈴木さんを若き同僚として支えた)と一緒に鈴木さんと親しくなった人で、早稲田大学で文学を専攻した後、日本近代文学館を経て、山中湖村の職員として、徳富蘇峰館及び三島由紀夫文学館の運営に当たった方です。僕とは、近代文学館勤務の頃に青森で出会い、山中湖村時代には、滞在していた鈴木さんに会うために、我が家に来られたこともある関係です。

この本は、定年退職後、故郷に帰った工藤さんが、遺された鈴木さんの若い頃からの手帳を綿密に読み込み、広範で徹底的な調査に基づいて書かれたもので、貴重な労作です。

今回の「鈴木正治生誕百周年記念展」は僕にとってもうれしい催しです。

4月3日から9日の間には、青森を訪問することになるでしょう。

たった4枚の原稿を頼まれたことをきっかけに長大な文章を、断続的にではあるものの、1週間で一気に書き上げました。資料や日記を読み返して記憶を新たにできたのは、楽しい経験でした。

なお、青森時代に膨大に撮った写真は、翁屋社員として撮影したものなので、すべて置いてきました。ただし、フランス(及びイギリス・ベルリン)訪問のアルバムのみは僕にとっても忘れがたいので、自費でプリントし直して持ち帰ったのです。mixiに使ったのは、スキャナーの調子が良くなくて、携帯で接写したものなので、不鮮明です。

(mixiの「グレイス栽培クラブ」コミュニティに2018.1.20〜1.28に掲載)

コメント